当サイトは、Amazon.co.jp の商品を宣伝することにより、紹介料を獲得できる Amazon アソシエイト・プログラムの参加者です。

当記事に Amazon へのリンクが含まれている場合、それをクリックし買い物をすると、当サイト(および当サイト管理人)に対して一定の収益が発生します。

発生した収益の一部は、持続的なサイト維持のために使用されます。

ちなみに下記リンクをクリックし Amazon内で何かしら買い物をしていただくと、当サイト内で紹介した商品以外の購入でも収益は発生します。

もし「ブログの内容が役になった」「記事のおかげで助かった!」といった方は上記リンクをクリック頂き、Amazon内で買い物をしていただければ幸いです。

悩ましいのは、協力頂いた皆さんには持続的なサイト維持以外何の見返りもないということです。せめて皆さんから頂いた額を見て、ブログ読者の方への感謝の気持ちを忘れぬよう日々努めます。

Web 広告の世界に飛び込んだのは20歳の時1でしたが、気づけば自分も30代になり、時間の経過の早さを痛感しています。

本日はそんな10年間を振り返り、「あ、これは20代のうちに習慣化させて良かったかも…」というものについて、お伝えできればと思います。

目次

全部で7つあります。

大学でゼミに入るまで読書経験はほぼ皆無でしたが、ゼミに入ったことにより一変します。

ゼミ自体はマーケティングのゼミ2だったのですが、社会学や心理学など幅広いテーマの書籍を輪読する機会が多いゼミでもあり、また毎週最低3〜4本はレジュメ(輪読の対象となっている書籍の感想文の執筆)作成が義務付け3られており、結果的に短時間で文章を読む技術、わかりやすい文章を書く能力を鍛えることとなりました。

習慣化された結果、仕事において公式ヘルプやドキュメント、専門書を読むこと、自分の考えや学びを文章でアウトプットすることにおいて、苦に思ったことはありません。

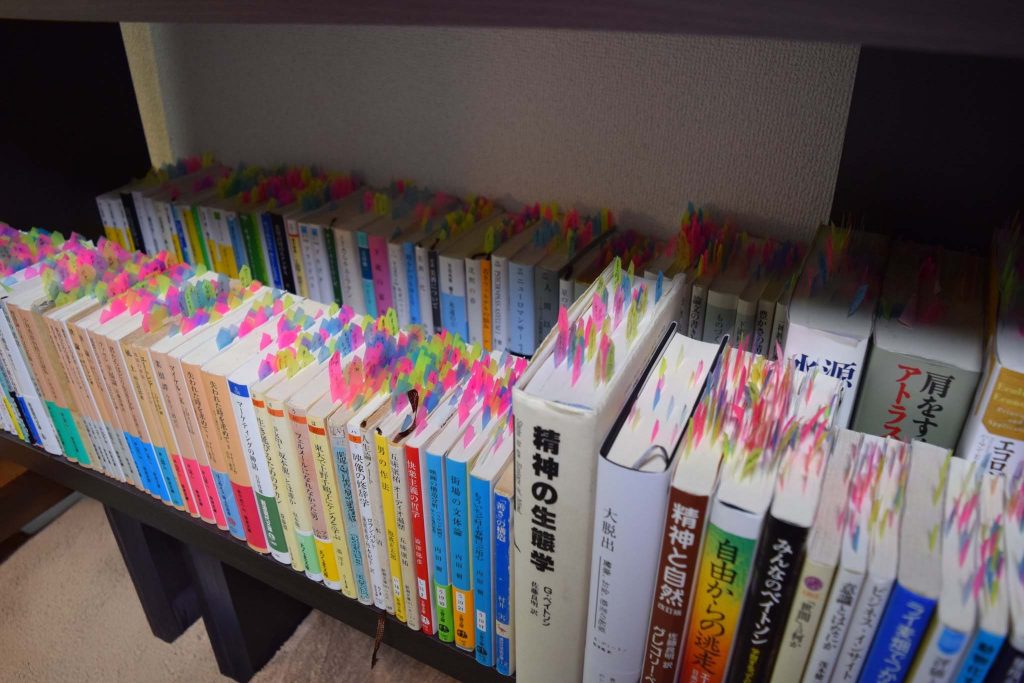

また以来、今でも人に比べて本は読んでいる方だと思います。

面白い本があれば拙ブログ(PPC-LOG) や、Xでもご紹介することが多々あります。

例えば、下記ポストのように「良い」と思った図解をシェアしたりすることもあります。

過去には、下記のようにおすすめの書籍をまとめて紹介していたりもします。

個人的におすすめの書籍(計9冊)

https://ppc-log.com/book_reviews/4680/

定期的に「おすすめの書籍を教えてください」と質問されることがあり、そういった際には、都度このリンクを送るようにしています。

「情報発信をする場合、まずは何から始めればいいでしょうか?」と質問されることが多々あります。

おそらく自分がSNS(おもに X )やブログで情報発信をしているのを見ていて、そういった質問をされるのだと思います。

直近でも情報発信に関連するテーマで、JADE の小西さんにインタビューを受けました。

Web広告は「人」を見る仕事である――第一線の運用者2人が語る、情報発信と実務の両立とは? – ブログ – 株式会社JADE

そういった際にはよく、「まずは自分の困りごとや調べて得た情報を、社内に向けて発信してみるのはどうでしょうか」と話すようにしています4。

自分の場合、実はブログをはじめる約1年前ほどから、積極的に社内におけるグループウェアでナレッジ共有を頻繁に行なっていました。

そうすることで、同じ仕事をしている人たちがどんな情報に関心を持っているのか、どんな情報は信頼できるのか(あるいは信頼できないのか)を把握できるようになると同時に、自分の考えや理論に誤りや矛盾がないかについて、年次が上のメンバーからフィードバックを得る機会を作るようにしていました5。

社内への情報発信の習慣化が、結果的に自分自身の情報処理精度を高めることに繋がったように思います。

実は特に考えもなく前述「(2)社内におけるナレッジ共有」で情報処理を高めたのですが6、その後気まぐれでブログを立ち上げ7、SNS(特に現X)8に注力するようになりました。

そこから社外の方からも声をかけていただく機会が随分と増えるようになっていきました。

ブログや X に触れ情報の提供を行い続けた結果、数えきれないほどの出会い(採用や案件の受注だけではなく、同業者の方とのつながりも含め)を築くことができました。

またそういった場での発信において、「社内におけるナレッジ共有」で培ったスキルに、相当救われることとなります。

今にして思うと、社外に向けた最良な、情報発信の練習場だったのかもしれません。そういった意味でも、社内への情報発信はおすすめです。

例えば最近だと BeReal とか、今後仕事に関わってくる可能性が高そうな新しいものに関しては、積極的に触れるようにしています。

どうせ遠からず仕事で関わるわけですから、早期に触っておくに越したことはありません。

経験上、そもそも触ったことがないものに関して話を振られたり、ビジネスチャンスがきたとしても、案外咄嗟に動けなかったりするものです。

また自分がまったく知らないもので、なおかつ簡単にアクセスできるものをよくわからないまま販売することに、自分は抵抗を感じます。

飲食店で言えば、味見もせずに「とにかくこれ、美味しいんで!」と売っているようなものですよね9。

生成 AI が登場した際も、早期に触れたことが、結果的に寄稿や登壇の機会をいただくこと、自分自身が多くの方に知られることに繋がりました。

コロナ禍の約4年間は、会社に近くに引越し働いていました10。

ただその結果、運動不足を体感する機会が増えたため、週2〜3程度は軽めのジョギングをするようになりました。

現在でもジョギングは習慣化し続けており11、結果、体型を20代の頃から大きく変えず、また大病もせずに済んでいます。

20代後半頃から、糖質を摂取すると極端に眠くなる他、体調が優れなくなったり(肌荒れ、腹痛など)するようになりました。

そのため、現在平日の昼食時には糖質を避け12、サラダを主食にするように心がけています。

それ以来、不調に悩まされることもなくなりました。

当初はサラダを主食にした結果、定時前などに強い空腹感に襲われる他、ぼーっとしてしまうなどもあったのですが、シンプルに咀嚼回数を増やすほか、ドレッシングを調整13した結果、集中して定時まで働くことができるようになりました。

同様の症状の方は、都内であればカンブリア宮殿などでも取り上げられた「クリスプサラダワークス14」や「GREEN BROTHERS」などに、ランチ際は足を運んでみると良いかもしれません。

20歳になるまで、ブラックで珈琲を飲むなんて考えられませんでした。

しかし20歳の時、ある方に渋谷の「茶亭 羽當」を薦められ、そこでオリジナルブレンドをブラックで飲んで以来、珈琲が飲めるようになり、以来、のめり込んで珈琲を楽しむようになっていきました。

「茶亭 羽當」については以前にもこちらで言及しました。

きっと大丈夫|川手 遼一

https://sizu.me/rkawtr/posts/69hwi2znkccr

適切な農園の豆を適切に焙煎、サーブすれば、珈琲ってすごく美味しいんです。

また「単純に美味しい」というのもありますが、珈琲を通じて得られた出会いも、変え難い宝物の1つです。15。

そして、コーヒーに関連してはじめたアンティークカップの収集も、20代に習慣化させて良かった趣味の1つです。

アンティーク、ヴィンテージアイテムはその性質上16、早期に始めた方が収集家としては有利だったりします。

特に自分が収集しているティーカップ17だと、ここ10年で相当状態が良いものを見かける機会が減ってしまいました。

またそもそも見かけたとしても高すぎて買えないことも、ずいぶんと多くなりました。

そういった事情を考慮すると、カップ収集も20代のうちに習慣化させてよかったものの1つでもあります。

最後はやや蛇足感あるまとめとなってしまいましたが、まとめているうちに自分としても「あ、これ20代に入ってから習慣化させたものだ」と気付かされるものも多く、意外さに驚かされるもの(特に「読書」「珈琲」など)も多くありました。

また10年を振り返る中で「これ書いておかないと忘れちゃうかも」と思ったものも多かったので、のちのちに振り返れるよう、やや脱線したものに関しても削除せず、脚注に書き加える形で今回は記事を公開します。

誰かの、何かの役にもたてば幸いです。

文責:川手 遼一

- 大学3年生から4年生になる間の春休みに、有給インターンとしてキーワードマーケティング研究所(現・キーワードマーケティング)でキャリアをスタートさせました。 ↩︎

- ゼミは日本大学 経済学部の江上ゼミナールでした。ゼミを主宰されていた江上先生はすでに定年退職され、ゼミもなくなってしまいましたが、近年でも論文を執筆されており、例えば『AI・ビッグデータ活用マーケティングに見る問題性』では大塚英志を引用しつつ、企業による SNS の情報利用が新たな搾取構造を作り出している点について的確に言及されるほか、大澤真幸や東浩紀を引用しながら、ユニークかつ、「ああ、そういう見方もあるのか」と読者に気づきを与えてくれる論考を公開されています。著書に関しては、佐藤尚之氏の『明日の広告』にも登場されるため、読み返すたびについ自分は大学時代を回想してしまいます。 ↩︎

- 冒頭書いた通り、日本大学 経済学部は2つ目の大学であり、自分は3年次編入で入学したため。通常2年生、3年生、4年生はそれぞれのゼミ授業とサブゼミに参加すれば問題ないのですが、自分は2年生のゼミ授業、サブゼミおよび3年生のゼミ授業、サブゼミを3年次の間に受ける必要があり、多い時で毎週、約1,000文字のレジュメを最大4本程度書いていました。特に3年生ゼミに関しては、自分は初回参加が石井淳蔵らの『マーケティング・ダイナミズム: 生産と欲望の相克』を輪読する回で(しかも途中参加)、だいぶ心が折れた記憶があります(特に使用価値・交換価値に関する章であったにもかかわらず、前提となるマルクス経済学を自分自身が理解していなかったため、ゼミ内の会話を理解できず、とても苦しみました) ↩︎

- 実際に定期的にリライトしている「広告運用スキルを初心者が最速で習得するために取り組むべき6つのこと」という note 記事で言及しています。 ↩︎

- 他にも当時の社外取と1on1を四半期に一回組んでもらい、行なってもらっていました。 ↩︎

- 大学時代、ゼミのテーマと関係ない書籍を輪読したり、一見すると「これ…意味あるのか?」と思えるような技能も積極的に取り組み身につける習慣が常態化しており、そのため情報処理スキルも流れで自然と身につけるに至りました。 ↩︎

- 弊社がオウンドメディアに取り組みはじめた際に全社向けに株式会社才流の栗原さんが「オウンドメディア勉強会」を開催してくださったことがブログを書くきっかけとなりました。詳細は伏せますが「こういう風に情報発信をしていると色々と面白いことが起きますよ」と教えてくださり、もともと趣味(オーディオやオンラインRPG)の領域でブログ運営をしていた知見もあったため「…話を聞く限り個人でも再現性ありそうだな」と思い、その勉強会のあった週末にppc-log.comのドメインを取得、ブログを書き始めました。 ↩︎

- 当時はまだTwitter(現X)にはさほど広告運用に関する情報は存在せず、あくまでも媒体の管理画面不具合などを広告運用者がリアルタイムでポストしたり、ポストしているのを見に行く程度の場でした。2018年から2019年にかけて現在のように活発に広告関連の情報が溢れる場となり、コロナ禍を経て現在のような形となったと記憶しています。いつの間にかフォロワーも2万人を超え、毎日戦々恐々としています。また自分は2020年の前半ぐらいまでは匿名でアカウントを運営しており、2020年以降に実名に変更しました。 ↩︎

- 以前に同内容をポストしていました。これです。”「BeRealやってます」と言うと、けっこう驚かれる。でも、ゆくゆくは広告媒体として大きく扱われるようになるかもしれないし、こういう系の広告って、触ったこともないのに売るのは、味見もせずに「とにかく美味しいです!」って言ってるようなものだよなと。https://x.com/RKawtr/status/1909799412886651130” ↩︎

- 当時の詳細な経緯については「職住近接を意識して、オフィスから徒歩45秒の家に引っ越した話」という note 記事にまとめています。現在は通勤片道30分程度の環境で週3日程度出社し、他は在宅しています。 ↩︎

- 思い返せば父もよくジョギングを嗜んでいました。父も私も、成人後に村上春樹の『走ることについて語るときに僕の語ること』の影響を強く受けているのかもしれません。ちなみに村上春樹は空白を獲得するために走っているそうです。 ↩︎

- 加えてまたこれは30代に入ってからですが、それまで週1-2程度は食べていたラーメンも、現在は月1-2程度になっています。 ↩︎

- オリーブオイルやグレープシードオイルなどの脂質を含みつつ、香りが強い(バジル、ローズマリーなど)ドレッシングを使うようによって、腹持ちが良い上に嗅覚刺激により満腹中枢が活性化され、空腹感を感じにくくすることに成功しました。 ↩︎

- 特に「クリスプサラダワークス」はアプリでの購買体験も良いので、モバイルオーダーのしやすさや、アプリを介したLTV 向上施策などに興味がある方は一次情報収集のためにも1度来店してみると良いかもしれません。カンブリア宮殿で紹介された際の動画はこちら ↩︎

- あげはじめるとキリがありませんが、特に八尾の「ミュンヒ」、弘明寺の「猿楽珈琲」、世田谷の「うず」のマスターに20代のうちに出会えたこと、特に猿楽珈琲には代官山時代に、「うず」も恵比寿の「珈琲トラム」時代に何度も通うことができたのは幸運でした。 ↩︎

- 早期にはじめた方がいい理由は全部で3つあるかと考えています。1.そもそも市場における、状態が良いものの絶対数が少ない(自分の場合、本当に欲しいアイテムには、ebay やメルカリを連日のように見ていたとしても1年に5〜6点程度しか巡りあえないため、人生の残り期間を考えると早めに始めないと良いものに巡りあえないまま終わってしまうというのもあります) 2.多くのアイテムは価格が上がることはあっても(特にここ数年の流れを見ている限り)下がることはない(特にオリジナルの場合、ごく稀に再販されることがあるため古書やジークレーなどは除く)3.(個人の感想レベルでですが)多少の目利き向上、またティーカップ収集は明らかにミュンヒのマスターや、珈琲にハマりはじめた際に通い詰めていた新宿の「凡」の影響ではじめた趣味です。 ↩︎

- いわゆる“ティーカップ”と呼ぶには異質な、ハンドルが付いていないものや、現存数が少ないシリーズのものを中心に集めています ↩︎