当サイトは、Amazon.co.jp の商品を宣伝することにより、紹介料を獲得できる Amazon アソシエイト・プログラムの参加者です。

当記事に Amazon へのリンクが含まれている場合、それをクリックし買い物をすると、当サイト(および当サイト管理人)に対して一定の収益が発生します。

発生した収益の一部は、持続的なサイト維持のために使用されます。

ちなみに下記リンクをクリックし Amazon内で何かしら買い物をしていただくと、当サイト内で紹介した商品以外の購入でも収益は発生します。

もし「ブログの内容が役になった」「記事のおかげで助かった!」といった方は上記リンクをクリック頂き、Amazon内で買い物をしていただければ幸いです。

悩ましいのは、協力頂いた皆さんには持続的なサイト維持以外何の見返りもないということです。せめて皆さんから頂いた額を見て、ブログ読者の方への感謝の気持ちを忘れぬよう日々努めます。

「最近広告経由の除外依頼が多い」

「広告からまた営業が…」

広告を配信しているのに、肝心の購入やサービスの利用につながる問い合わせではなく、営業や除外依頼の連絡ばかりきてしまっている。

特に検索連動型広告(別称・リスティング広告)に類されるような広告を配信している方の中には、そのように感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事ではそれらが起きる要因の1つとして、いわゆる「問い合わせ」を広告配信の最適化に用いる学習として利用することをあげつつ、そういったケースに悩んでいる方向けに、なぜそのようなことが起きているのか、どういったリスクがあるのか、どのように広告運用の最適化を図るべきかについて解説していきます。

目次

コンバージョン計測したものを学習に利用するという前提で考えた際に、以下のようなリスクが挙げられるのではないでしょうか。

- 想定外の価値の認識

- 営業、競合などからの除外依頼も1件のコンバージョンとして Web 広告媒体に認識

- 結果、競合からの除外連絡なども1クリック1コンバージョンとして認識され、学習がさらに加速

- 営業、競合などからの除外依頼も1件のコンバージョンとして Web 広告媒体に認識

- 認識の相違

- そもそも両者で「問い合わせ」をコンバージョン計測および学習に使用する事に合意形成ができていない

- 例.依頼主は「問い合わせ」をコンバージョン計測していない認識、運用者はそれを含めた数値をレポート、提出

- そもそも両者で「問い合わせ」をコンバージョン計測および学習に使用する事に合意形成ができていない

- 重複

- 「問い合わせ」という性質上、過去、あるいはほぼ同時期に別のポイントにおいてもコンバージョンが発生しており、コンバージョンデータとしては2件でもリードとしては重複している状況

- 例.資料請求後に問い合わせ(この場合リードは1件だがコンバージョンは2件発生)

- 「問い合わせ」という性質上、過去、あるいはほぼ同時期に別のポイントにおいてもコンバージョンが発生しており、コンバージョンデータとしては2件でもリードとしては重複している状況

現在の運用型広告に関して、多くの場合で多かれ少なかれ自動入札が用いられているケースが主かと思われます。

そういった場合、特に上記した「結果、競合からの除外連絡なども1コンバージョンとして認識され、学習がさらに加速」による影響を受け、前述したような事業と関係のない広告経由での問い合わせが増えてしまっていたり、あるいはそういった広告のクリック発生に対して多額の単価を支払ってしまっているケースなども広告アカウントの中で起きているケースは、珍しくないかもしれません。

一般に「問い合わせ」というとどのようなものが挙げられるでしょうか。

まず次のように、新規顧客からの問い合わせなのか、既存顧客からの問い合わせなのか、あるいはそれ以外で分類することが可能ではないでしょうか。

- 問い合わせの具体例

- 新規顧客からの問い合わせ

- 価格や納期に関する質問

- デモやサンプル提供依頼など個別具体的な対応を求める依頼

- 既存顧客からの問い合わせ

- 不具合対応や返品の依頼に関する連絡

- 納期や請求に関する問い合わせ

- 追加発注や改善要望など

- その他

- 単純な営業

- 取材依頼

- 採用・協業の問い合わせ

- 新規顧客からの問い合わせ

こうして列挙してみると、例えば「新規顧客からの問い合わせ」などは価値あるコンバージョンとして取り扱って良いケースもあるかもしれません。

しかし、一方で「既存顧客からの問い合わせ」や「その他」に分類されるようなものは、本来、広告配信する主目的とされている獲得などを前提に考えた際、同価値のコンバージョンとして扱うことが難しいケースも多いのではないでしょうか。

そもそも、上記したような「問い合わせの具体例」をベースに考えた際に、「問い合わせ」をコンバージョンとして計測したり、それに価値を置いた広告運用をすべきなのでしょうか。

結論から述べると、川手は「問い合わせはいったんコンバージョン計測しなくても良いのでは?」と考えています。

もちろん Web サイトによってはフォームやサンクスページ、選択肢などによって特定の問い合わせのみコンバージョンとして扱っているケースもあるかもしれません。

しかし必ずしも問い合わせをする方が、こちらの意図した方法で問い合わせをしてくれるかどうかはわかりません。

実際に自社のフォーム経由での諸連絡に目を通す機会がある方ならお分かりかもしれませんが、単純な営業連絡であったとしても、「担当者に確実にリーチしたい」という一心で、さまざまな工夫を凝らし、いわゆる「フォーム営業」と呼ばれるような手法でアプローチを行なっているようなケースも多く存在しています。

仮に、選択肢などによって特定の問い合わせのみコンバージョンとして扱っていたり、条件などによる重みづけを行っていたとしても、そういったような行為がリスクとなる場合も多く存在しています。

要するに、なんでもかんでも学習させればいいわけではないのです。

もちろん企業や組織によっては「問い合わせ数」そのものを KPI と置いているほか、諸事情によってどうしてもコンバージョン数自体は計測したいケースなどもあるかと思われます。

しかしここで重要なのが、 「問い合わせをコンバージョン計測すること」が「広告配信の最適化にそれを利用すること」とイコールではないということです。

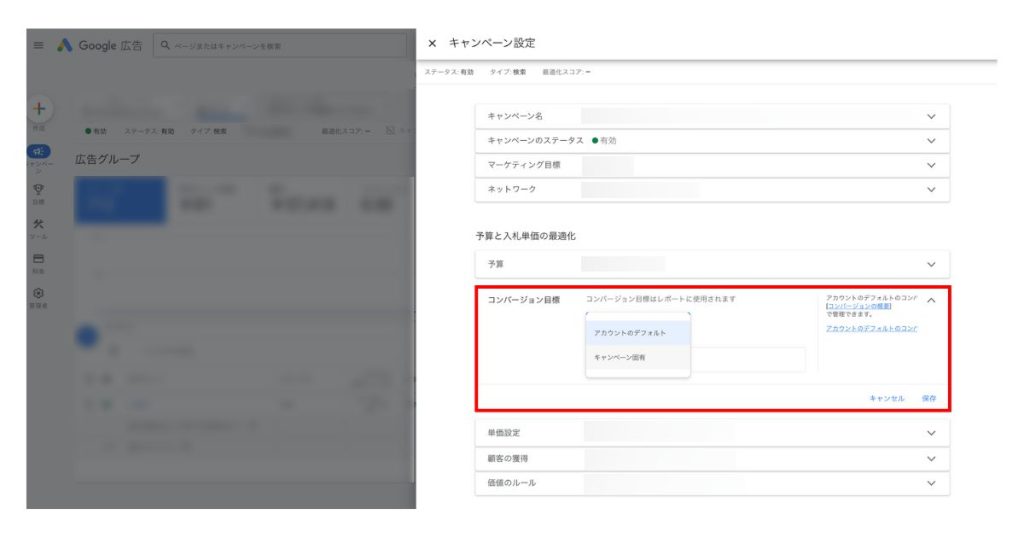

Web 広告媒体によっては仮にコンバージョン計測していたとしても、「このキャンペーンでは別のコンバージョンだけを最適化に使いたいな」といったケースに対応できるよう、選択肢を用意しているケースもあります。

Google 広告における「キャンペーン設定」の「予算と入札単価の最適化」内「コンバージョン目標」にて設定可能なものなどは、その代表例ではないでしょうか。

Google は、次のように説明しています。

目標コンバージョン単価(CPA)や拡張クリック単価(CPC)などの自動入札戦略を使用すると、コンバージョン レポートに含まれたデータに基づいて入札単価が最適化されます。

算入しないよう設定したコンバージョン アクションは、自動入札戦略による単価設定の基準からも外れます。単価設定の基準にしたいコンバージョンとそうでないコンバージョンがある場合は、この方法で反映することができます。

引用元:アカウントのデフォルトのコンバージョン目標について – Google 広告 ヘルプ

もし現時点でそういったデータが学習に利用されてしまっているのではないか?という懸念がある場合は、それらの設定を確認、実装してみることをおすすめします。

またこれは余談ですが、Google 広告の場合、「データの除外」という機能も提供しています。

利用には一定程度、運用型広告の取り扱いに精通していることが条件として求められる上、本記事の主題から話が外れていってしまうため詳細は省きますが、うまく利用することで、多くのキャンペーンにおいて、すでに学習に取り込まれてしまったデータを指定し、学習からのみ除外することが可能です。

コンバージョン トラッキングで問題が発生した場合は、データ除外を使用すると、こうした問題がスマート自動入札のパフォーマンスに与える影響を軽減することができます。

注: データの除外は、ホテル キャンペーンと旅行キャンペーンではサポートされていません。

引用元:コンバージョン データに問題が発生した場合にデータ除外を使用する – Google 広告 ヘルプ

また問い合わせを学習に使用していない認識であったとしても、「問い合わせ数がそもそも少ないから」などといった理由でサンクスページが他のコンバージョンと共通化されてしまっており、意図せず広告の最適化に使用されてしまっていたりするなどといったことが起きるケースも珍しくありません。

そのため自身の守備範囲が広告に限定化されていたとしても、 定期的に GA4 を確認するなどし、わからない点や不審な点があれば、積極的に質問したり、確認するようなコミュニケーションを心がけることをおすすめします。

本記事では、「問い合わせ」に関して、広告運用者が意図せず重きを置き「コンバージョン」として広告媒体に認識させてしまう仕組みやリスク、そしてそれらへの対処法について解説してきました。

意図して機械学習や AI による最適化を乱すための学習データのことを「敵対的サンプル」(Adversarial Example)と呼びます1。

アドフラウド2などを引き起こすコンバージョンはまさに、「敵対的サンプル」と呼んで差し支えないでしょう。

また本来の語義からはだいぶ離れることは念頭に置きつつ、本記事で言及しているような競合他社からの除外連絡、フォーム営業などについても、コンバージョンとして扱う場合、これらは敵対的サンプル同様に「ノイズを加える」であるとともに、広告主に不利益をもたらす可能性が高く、そのリスクは決して軽視できないと考えるべきではないでしょうか3。

多くの Web 広告媒体において自動入札が導入され一般に広がった現在、こうした運用者にとって意図しない学習データに関して、広告運用者側が全く想定しておらず、結果「そんなことが起きていたとは…」と分析結果を提供し、唖然とされることがよくあります。

またアドフラウドについては過去記事でも詳しく言及したため詳細は省きますが、特に意図して学習を乱そうとするデータに関しては手法が巧妙化していることもあり、検知や精査が難しい場合も多く存在します。

「特にこれは無視できない」

「公開することで、公益性がある」

上記のように判断したものに関しては、当ブログなどでも公開することがありますが、手法が浸透していない状況でそれらを公開してしまうと、手法が知れ渡ることによって、より全体の被害が助長されてしまうことも多くあるため、仮に広告運用のパフォーマンスや問い合わせに関して本記事で言及したような点において懸念がある場合、専門家の知見を頼ることも1つの選択肢として考えてみてもよいかもしれません。

文責:川手 遼一

- 人間には知覚できないほど微小な摂動を入力に加えるだけでも、高い信頼度で誤分類を引き起こせるという現象についてはすでに2014年時で発表がなされており、ディープラーニングにおける脆弱性として注目されています「Intriguing properties of neural networks」(Christian Szegedy ほか, 2014年, ICLR 2014) ↩︎

- より詳しく知りたい場合は過去記事「リスティング広告に潜むアドフラウドの危険事例」を参照 ↩︎

- 「Intriguing properties of neural networks」に加え、非線形性や過学習ではなく、高次元空間におけるモデルのほぼ線形な振る舞いが微小摂動でも大きな予測変化を招く主因であると主張する研究も存在します「Explaining and Harnessing Adversarial Examples」(Ian J. Goodfellow ほか, 2015年, ICLR 2015) ↩︎