当サイトは、Amazon.co.jp の商品を宣伝することにより、紹介料を獲得できる Amazon アソシエイト・プログラムの参加者です。

当記事に Amazon へのリンクが含まれている場合、それをクリックし買い物をすると、当サイト(および当サイト管理人)に対して一定の収益が発生します。

発生した収益の一部は、持続的なサイト維持のために使用されます。

ちなみに下記リンクをクリックし Amazon内で何かしら買い物をしていただくと、当サイト内で紹介した商品以外の購入でも収益は発生します。

もし「ブログの内容が役になった」「記事のおかげで助かった!」といった方は上記リンクをクリック頂き、Amazon内で買い物をしていただければ幸いです。

悩ましいのは、協力頂いた皆さんには持続的なサイト維持以外何の見返りもないということです。せめて皆さんから頂いた額を見て、ブログ読者の方への感謝の気持ちを忘れぬよう日々努めます。

本記事の執筆者である川手は『強いLLMO AI検索で選ばれるためのマーケティングガイド』にコラムを寄稿している立場にあります。

本記事は他書評記事同様、Amazon レビューとして自身が投稿した内容を再考し、投稿したものです。

本書は冒頭でまず、次のような言葉で LLMO1 に対応していかなければならない背景について、端的に説明しています。

検索が「調べる」から「(AIと)対話する」へと変わりつつある

引用元:『強いLLMO AI検索で選ばれるためのマーケティングガイド』

これについては、実際に多くの方が賛同されるのではないでしょうか。

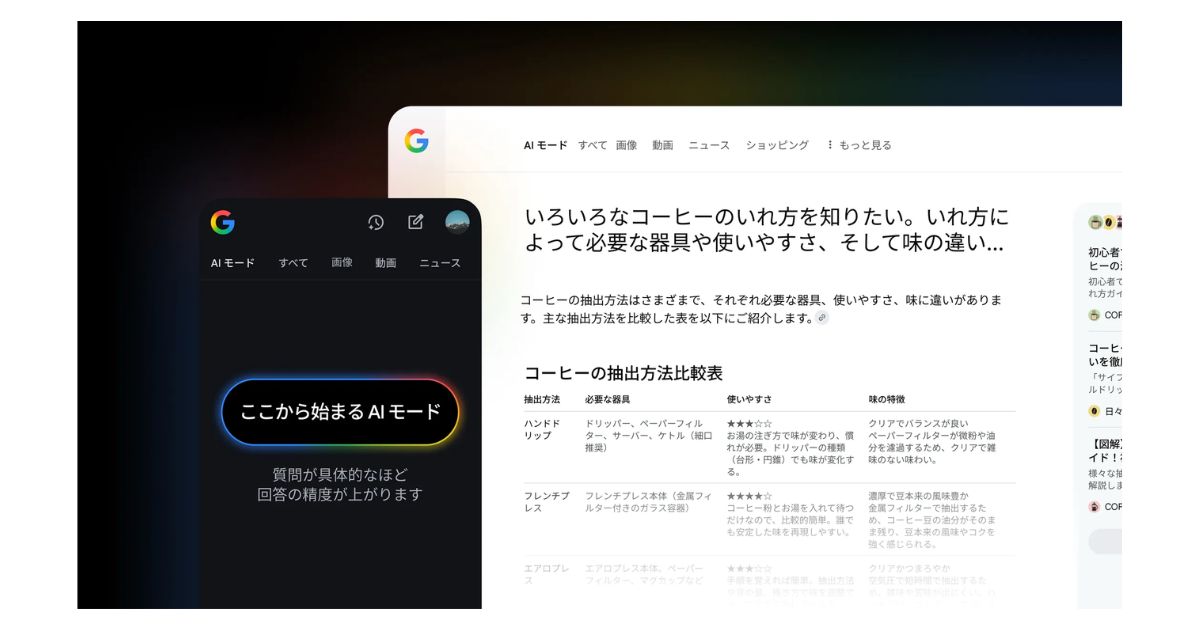

例えば、直近日本でも実装されたAIモード。

大変便利で、実際に川手はAIモードが日本で提供開始され、自分の環境で利用可能になって以降、AIモードばかり使っています。

従来の検索エンジンでは解決できなかったような問いや、「検索エンジンに対してどのように入力すれば適正な回答が得られるか」を考えずに、思いつくままにつらつら書いても比較的求めている情報を得られることが多く、思考の手間暇を削減できるため、非常に助かっています。

話が逸れたので、元に戻します。

本書でも指摘されている通り、以下2つは今後より一層、集客を実現していく上で重要になってくると考えられます。

- 指名検索をどう増やしていくか

- 非指名検索に対してどのような情報をネット上に公開し、レコメンデーションしてもらえるように工夫するか

著者である竹内氏は、次のようにも述べています。

従来であれば、比較サイトやクチコミブログを回遊しながら検討を進めていたはずの潜在顧客が、今ではAIの回答を信頼し、比較をスキップして、AIが推薦したブランドの公式サイトに直接アクセスするケースが増えています

引用元:『強いLLMO AI検索で選ばれるためのマーケティングガイド』

自分自身、特に熱中しているブランドなどは別として、「○○○にデザインが近くて安価なブランド」といったことをAI モード、もしくはGemini、ChatGPT などから得て、それで知り得たブランド名などを指名検索し、結果買い物をすることも多く、この流れは不可逆的な流れのように思っています。

本書では「…では、そんな状況下で従来のマーケティング手法だけで良いのか?」と投げかけ、見直す機会を提供してくれる一冊です。

もちろん人に言わせれば、本書の中に書かれている具体的な施策に関しては「…そもそも、なぜ君はそれをやっていなかったのかね?」「…それは本当に、あらゆるケースにおいて実装する価値があるのか?」となるようなものも多くあるかもしれません。

しかし、これだけ大きな変革の最中、「見直す機会が与えられた」とポジティブに受け止め、状況を見直したいという方も多いはずです。

そういった方に、おすすめの1冊です。

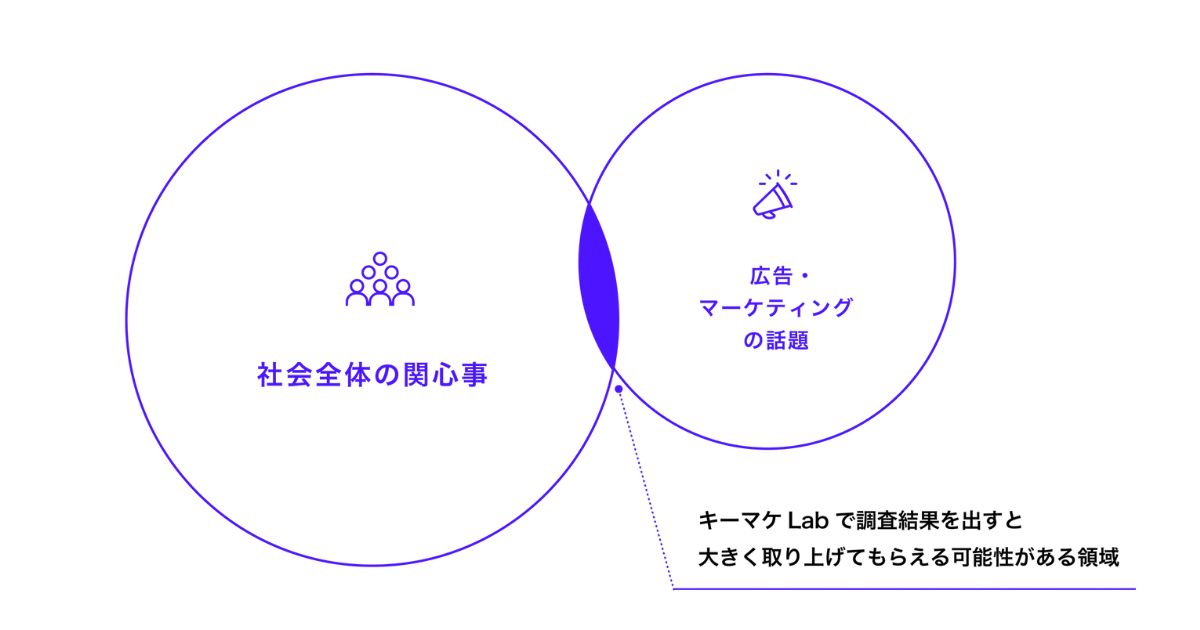

自分の担当したコラムパートでは、「PPC-LOG」のロゴデザインを制作してくださった國澤さん@akira_creates にもご協力を要請し、「どういった領域の調査リリースを出すと話題性の高いものが出来上がるのか」という点について、図解を作成していただいたりしました。

またp116の「LLMOの戦術を考える前に」など、戦術を考える上での基本となるような考え方をもレクチャーしてくれる1冊でもあるため、初学者やジュニアメンバーの方であったとしても、興味がある方であれば、比較的手に取って読みやすい作りになっています。

文責:川手 遼一

- LLMO(Large Language Model Optimization)とは、AI検索で自社のコンテンツが適切に引用・参照されるように、Webサイトを最適化する施策のこと。「LLMOとは?SEOとの違いや生成AI時代の対策方法をわかりやすく解説」より引用 ↩︎